如何在应试包围中实现小学数学教学的突破?

小学数学教育,怎么啦

目前的小学数学教育的弊端在哪里?怎么去改进?学生厌恶数学,公开课纯粹是为了表演,题海战术下的应试教育,奥数之风愈演愈烈,老师没激情……体制的、教师的、学生的、社会的,各方面的因素都有。

中国多年来的小学数学教育改革,都是自上而下的一种碎片化的改良模式。老师是被动的,也看不到全局。缺乏对全局的把控,教育自然就会漂浮不定地摇摆。真正影响小学数学教育全局的是什么?我认为是在一个核心理念为指导思想的引领下,所建构起来的由师生共同穿越而成的数学课程。

没有魂,始终都是碎片

2010年,我加入新教育研究中心,师从干国祥老师。

从干老师身上,我首先体悟的是“数学再创造”这个概念,并逐渐把它内化为指导自己数学教育的灵魂。

数学再创造是由世界著名教学教育权威弗赖登塔尔提出的,他认为:数学是最容易创造的一种学科,它实质上是人们常识的系统化。教师不必将各种规则、定律灌输给学生,而是应该创造合适的条件,提供很多具体的例子,让学生在实践的过程中,自己去发现或是“再创造”出各种概念、运算法则和定律。

如何让“数学再创造”在我们的数学教学中落地?

首先,我们要厘清一个原理。教育是复杂的,即便我们把“数学再创造”作为核心指导思想,但它依然不是万能的。我们不可能把每一个数学知识点都让学生去“再创造”,教学时间上我们不允许。另外,学生学习数学的途径,除了“再创造”之外,还有理解与接受、模仿与应用、阅读与动手实践等。

接下来,我们要界定哪些知识点适合学生去“再创造”?一般来讲,可考虑如下因素:

数学知识体系中的原初性概念(如自然数的无限性、十进制、乘法的意义、分数的认识、长度与面积、圆周率、概率等);

核心数学定律与公式(如长方形面积计算公式、商不变性质、分数基本性质等);

关键算理与算法(如整数的笔算加减法与乘除法、分数除法、方程解法等);

基本数学思想与方法(如图表法、线段图、转化、假设、数形结合等)。

为了让数学再创造更好地落实在课堂上,干老师设计了一个四步教学课堂模式:提取旧知、遭遇问题→交流点拨、新知显模→变式应用、数学建模→小结提升、挑战难题。

第一环节是关键,要精心设计一个有利于学生探索的开放性问题情境。以平行四边形面积公式探究为例,我设计这样一个问题情境:

上图中,哪种图形的面积最容易测量?

哪种图形最不易测量?

你想探究哪种图形的面积的计算方法?

问题1,意图通过长方形的面积为孩子的后续思考埋下解决问题的可能性。

问题2:旨在让学生感悟直线图形与曲线图形的面积计算的巨大差异,为今后学习圆的面积以及曲线图形的面积提前做一个铺垫。

问题3:目的是通过前面两个问题的思考,再通过老师的巧妙引导,让学生聚焦到平行四边形面积的探索上。

由此,短平快地创设了一个开放性的问题,在这个问题情境中巧妙地孕伏了解决问题的多种可能性:画方格、切割与转化(把平行四边形转化为长方形)。

数学课程:敢于向数学教材和课程标准开刀

现行的数学教材和数学课程标准,并不是数学教育的圣经,不过是“全国平均水准线”罢了,不是我们追求的终极目标。

数学教材与标准的最大问题是:把内容与教学数学规定得太死,教师和学生缺乏自由发挥的空间。比如,教师发现某一块内容不太适合本班学生的学习,可以放在下一个学期或者下一年学习。但是,教师不敢这样做,因为教材和标准规定了,考试会这样考。老师想增加一些对学生发展有益的数学内容,也不敢增加进去,担心费力不讨好。总之,不管怎样,最后生产出来的产品(学生)基本是一个样子。

经过近几年的实践与探索,我逐步建构出一个全新的数学课程体系:数学知识体系、数学文化体系、数学思维体系、学生自编数学体系。

(一)数学知识体系

数学知识体系,强调从现有学生实际为起点,参阅某个现行教材版本的教学内容,以数学学科自身逻辑关系为主线组建课程,适合学生“数学再创造”的内容不少于三分之一。

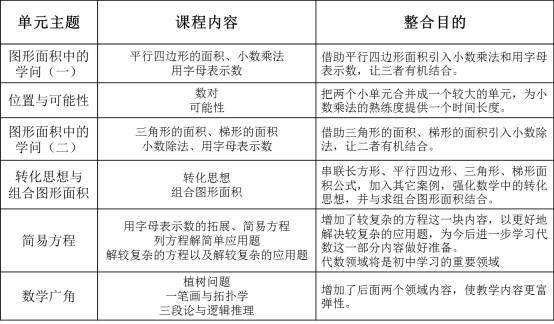

以人教版(2013版)五上数学为例,对教材体系做了如下调整:

(二)数学文化体系

数学文化体系,以数学故事、数学现象、数学游戏、数学家传记、数学史、数学经典书籍共读为主线,按照低段(数学绘本、数学游戏与数学故事)、中段(数学现象与数学家传记)、高段(数学史与数学经典书籍共读)的体系展开。以学生阅读、欣赏为主,旨在拓展学生数学视野。

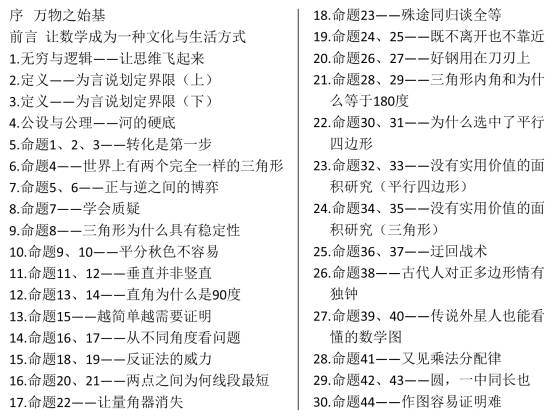

下面是六年级《几何原本》整本书共读的推进体系:精选44个命题,共计30节课(两个学期)。

(三)数学思维体系

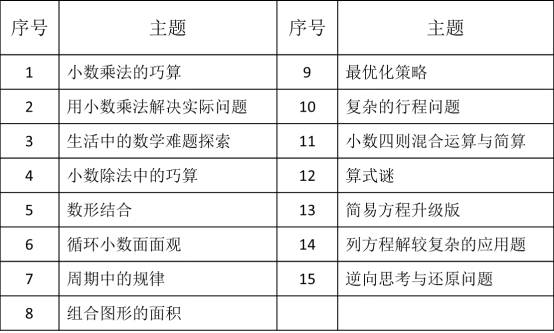

数学思维体系,不同于传统意义上的奥数体系。它不以参加奥赛为目标,而是直接指向学生的思维训练。与课堂上的“数学再创造”不同的是,它高于数学知识体系上的内容但又面向每一个学生。在内容体系上,一个星期聚焦一个主题。前四天从不同的角度分化内容,采取经典例题+思路点拨+基本练习+提升练习的编排方式,利于学生自学与尝试,第五天由教师利用一节课的时间进行集中梳理与检测。

下面是五年级上册的思维训练体系:

(四)学生自编数学体系

学生自编数学体系,每个周末,我让学生自己去选择数学素材(含数学故事、数学笑话、数学游戏、数学知识、经典题目、自己原创数学等)。然后,每一周由教师评选出优秀的十佳作品进行表彰,并由特别优秀的三幅作品的作者上台阐述,由他们来讲述数学。

期末时,再把优秀作品汇编成册发给班级每一位学生。选材的自主性、学习时间的自由性、学习形式的开放性、评选标准的多元性,使学生的数学学习更加主动,数学视野更加开阔。作为老师,还可以通过数据的统计与分析,去发现学生喜欢哪些方面的数学内容,喜欢以哪种方式学习数学,为数学课程的研发提供另一个层面的视角。

四大体系并不是彼此孤立的,而是彼此在随时关联着。以一年级“20以内加法”为例,数学文化课程会展开数学绘本《阳阳数鸡蛋》共读(里面含有凑十相加的思想渗透),数学知识体系会展开精确教学(理解算理、掌握算法),数学思维体系会展开图形算式的研究(把字母表示数、加减法之间关系与20以内进位加法相结合),学生自编数学体系则让学生自己去选择相应的学习内容和表达形式。

传统的数学课程相当于拿着机关枪一路前冲,枪法准的,能打中不少目标(遇到厉害的角色自然打不中);枪法差的,可能一个对象也打不中。我们的教育出不了真正的高手,出了不少的差生,根源或许在于此。整编后的课程威力,相当于集束炸弹反复轰炸同一个地方。不管多坚硬,总有被攻破的时候。